Nadie sabía lo que significaba escuchar con el corazón, hasta que llegó Julia.

Podían contarse en el bar veinte mesas ocupadas siempre por hombres que no tenían un lugar mejor a donde ir, ni nadie que los espere en algo parecido a un hogar.

Media docena de veteranas dispuestas apaciguando su soledad y una cantante, que nunca era la misma por más de dos o tres semanas. Esto último se debía a los embates del pianista al que el señor Luna mantenía por sus bajísimos honorarios y algunas otras ventajas inconfesables. Martin en realidad era un alma solitaria más que pudiendo usar su talento para seducir, lo hacía para extorsionar. La última cantante se había ido hacía unos cuatro días, con tanta furia que dejó atrás toda intención de reclamo de su paga atrasada. Tampoco era la primera vez que eso sucedía.

Al final de ese día, en que la rutina se disfrazaba de novedad con cada variación de los mismos patéticos comportamientos, apareció ella: delgada, de aspecto sumiso y delicado, aunque con aire decidido. Poseía una belleza serena, pero que crecía en las pupilas de los testigos de su paso con cada segundo que le dedicaran a su contemplación. Como si fuese alguna clase de premio del creador por darse el tiempo necesario para hacerlo.

No fue el caso del señor Luna, que la miró por menos de un segundo a la cara y luego siguió hablándole sin dejar de fijar la atención en sus cosas. Aunque hubiese terminado con toda su bendita tarea, no solía mirar a nadie a los ojos.

La chica se presentó diciendo que cantaba por vocación y con el interés de llegar al público sin importar el lugar o lo que esperen escuchar. Agrego que “trataba de entrar con simpleza a su corazón” lo que provocó la sonrisa burlona del hombre.

“La gente que viene aquí deja sus corazones en la puerta, querida” dijo casi sin mover los labios.

Pero de todos modos le pidió que al día siguiente fuera preparada con su repertorio, que debía anticipar a Martin unas horas antes de la apertura.

El pianista la vio llegar e irse contratada y se relamió. Hacía rato que las chicas fáciles habían dejado de apetecerle. Julia era no sólo lo opuesto en apariencia, sino que parecía tener carácter, y eso le excitaba más. Solía apostar con su jefe cuánto duraría cada postulante, pero esa vez supo que estaba frente a algo distinto, y se guardó los comentarios alusivos y desafíos perversos habituales.

Al otro día ella llegó puntualmente, con un vestido tan poco sugerente como suavemente perfumado. Martin se puso su mejor piel de cordero y trató de complacerla en todos sus requerimientos. Ella le advirtió que su repertorio se basaba en temas populares pero con algunas variantes en la letra. No debía modificar la partitura pero tampoco distraerse con lo que ella cantara para que todo saliera bien.

Una hora después, el show comenzó. Julia tuvo que oír antes algunas groserías de gente ya ebria y de otra que simulaba estarlo. No obstante puso su mejor sonrisa, y comenzó a cantar.

El señor Luna levantó la vista solo cuando al cabo de varios minutos, el piano sonaba como único instrumento en sus oídos. Su estupor fue grande cuando vio que Julia movía animadamente los labios, pero él no lograba escuchar. Creyendo que algo le pasaba a la chica y nadie era capaz de decirlo, miró a su alrededor.

Pero su auditorio nunca fue tan compasivo y le extrañó que aún no hubiese volado un botellazo al escenario. En cambio, uno de los hombres dudosamente ebrios que había soltado sus groserías minutos atrás, contemplaba embobado a la chica con los ojos húmedos. El inglés, un jugador y bebedor compulsivo que no faltaba una sola noche prácticamente desde que abrió el bar, trataba de mantener una postura de fingida dureza cuando era evidente que estaba por romper en llanto como un niño.

Luna creyó enloquecer, no había parroquiano en el lugar que no estuviese observando y en apariencia escuchando a Julia. Todos lucían expresiones de angustia, congoja o alguna clase de sentimiento que producía derramamiento de lágrimas. Pero él seguía sin poder escuchar nada, y obviamente sin conmoverse. De repente cayó en cuenta de donde estaba su última esperanza, el ser más abyecto del lugar: su pianista. Durante mucho tiempo después

hubiese jurado alucinar, cuando vio a Martin con la cabeza hundida en el teclado en el que no sólo caían dedos pesadamente automatizados, sino gruesas gotas de un llanto que le costó reconocer. Decidió no pronunciar palabra, pero si escuchó al final numerosos elogios de su concurrencia, y agradecimientos infinitos por el descubrimiento. Todos hablaban del ángel que les había llegado al alma, y varios dejaban una propina que la pobre Julia nunca llegaría a ver, pero que al parecer tampoco le importaba.

La escena se repetiría noche tras noche. Luego de varias semanas, Luna encaró a Martin, ya hirviendo en intrigas de porque no sólo él no era capaz de escuchar el canto de Julia, sino de cómo era que el semental de su pianista no había intentado aún nada con ella.

—¿Qué pasa, Martin?, ¿acaso encontraste una que no te interesa? Creí que seguirías ahorrandome indemnizaciones por un tiempo más.

El pianista lo miró asombrado, tanto que él mismo se asombró a su vez.

—¿Cómo puedes preguntarme semejante cosa? Acaso… ¿No has escuchado a Julia todo este tiempo? ¿Es que… no tienes corazón?

Luna parpadeó nerviosamente. Comenzó a preguntarse qué matasanos podría diagnosticar su sordera parcial. Y sobre todo cómo evitar que alguien más se entere de su problema. Demasiado tarde, Martin acababa de notarlo.

—Es eso… ¡No puedes oírla! —estalló en una carcajada demencial—. ¡No puedes oír a Julia, lo sabía! Hombre, realmente te compadezco. Finalmente, me doy cuenta de que he vivido más que tú— Siguió riendo, como un loco, mientras se iba por primera vez en mucho tiempo, sin pelearse para cobrar lo suyo.

Pasaron los meses. Varias veces intentó conversar con Julia, pero el orgullo y su temor a la evolución de esa “enfermedad” que lo carcomía se lo impidieron.

Contrariamente a lo que creía, Martin no solo no hablaba con nadie más del tema, sino que se limitaba a tocar más y mejor que nunca. Pero tampoco, por alegre que sonara el repertorio de su piano, dejaba de llorar ni una sola vez. Como también lo hacía, casi religiosamente, el total de la concurrencia.

Y pasaron varios años. El Señor Luna seguía con su vida llena de rutinas en la que tenía una esposa, a la cual respetaba lo suficiente para alejarla de su negocio, pero quería lo mínimo como para considerar que debía esperarlo con las camisas planchadas y el almuerzo listo si no quería recibir una paliza. Y también tenía una amante en la que invertía una buena porción de sus ganancias para agradecer tanto afecto dispensado.

Un par de veces intentó dejarla, pero se trataba de un juego al que ella respondía escandalizándose y amenazando con contarle del romance a su esposa. Esa suerte de escena de celos lo ponía de muy buen humor, sobre todo al concluir en un terrible y desenfrenado encuentro de cama.

Pero un día, Sonya, la tercera en cuestión, fue a presentarle su indeclinable renuncia. No sólo le dijo que amaba a otro hombre y que había decidido formalizar y casarse con él, sino que le ofreció presentarle a una amiga tan cariñosa como ella, para suavizar el mal trago. Allí fue donde se percató de lo terriblemente enamorado que estaba de esa mujer, y de lo poco que significaba él para ella.

Era un cliente, tal vez el mejor y el más estable, pero no más que eso. Jugó su última carta confesándole la naturaleza real de sus sentimientos, ofreciéndole su propio divorcio para que puedan pasar el resto de su vida juntos, comprarle una casa, un auto… una vida menos miserable.

Pero Sonya no quería nada de eso. Lo único que necesitaba era no verlo nunca más. Y así fue como desapareció de su mundo.

El día siguiente fue el peor en la vida de Luna. No quiso comer, no pronunció palabra en su casa, y estuvo a punto de entrar en la armería a comprar algo para terminar con su sufrimiento. No lo hizo por la sencilla razón de que no podía tan siquiera disimular sus intenciones, y era consciente de que no le venderían ni una navaja si sabían para qué la necesitaba. Se sentía tan vacío y desprovisto de orgullo, que bastante tardó en caer en la cuenta de que nunca antes había sentido algo parecido al amor. Y justamente era consciente en esos instantes de haberlo perdido.

Pasó las horas como pudo; bebiendo, intentando hacer cuentas sin poder concentrarse. Evitó a Martin aunque, desde que había cambiado tanto con la llegada de la chica, poco parecían tener en común de su época de cómplices rufianes. Armó las mesas, cabeceó un saludo acompañándolo con un sonido gutural cuando llegaron las acompañantes, y se sentó tras la caja como cada noche, preguntándose si sería la última.

El piano de Martin comenzó a sonar con suavidad y cierta timidez. Aquellos acordes que solían ser automatizados e impersonales, nunca más sonaron igual de un show al otro desde aquel día. Ese pianista había sido convertido por la cantante en un artista que disfrutaba de cada nota como pocos, en los bares de mala muerte como aquel.

De repente, los ojos de Julia normalmente perdidos en un horizonte vago, se encontraron con los del señor Luna. Tal vez era la tercera o cuarta vez que coincidían, pero definitivamente esta vez el jefe no bajaría la vista. Ya no tenía nada que perder.

Sus labios se abrieron, y su canto empezó.

Y esta vez él lo escuchó.

Y lloró. Y entendió.

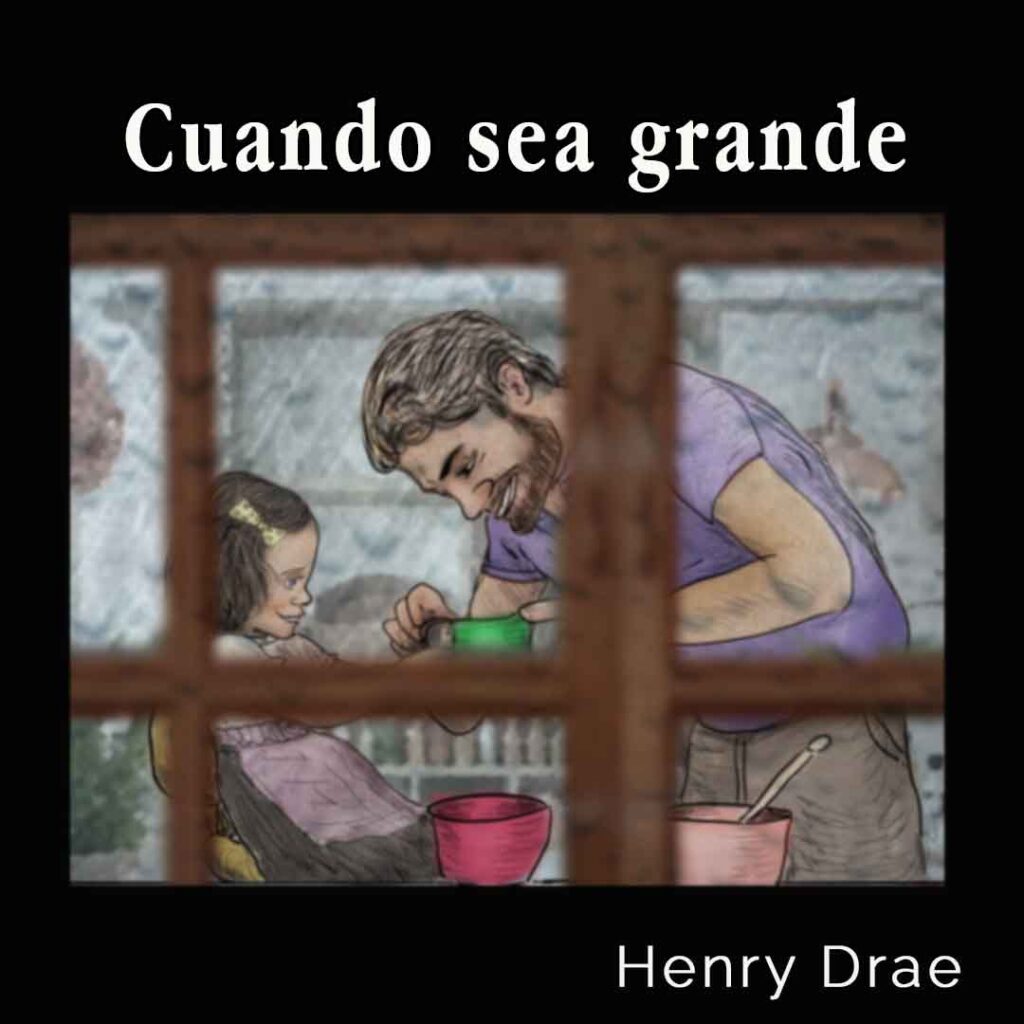

Julia integra la selección de relatos breves “Colores que nunca combinan”